“所蓄古今名迹甲天下”

在绚烂的中国书画鉴藏史上,明代嘉兴项元汴所藏书画无疑是占有崇高地位的,其私藏历代书画之精、之富独步天下,无人能望其项背。绝大多数学者认为,以项元汴所藏书画,已经结构了以明晚时期为节点的完整的中国书画史。项元汴(1525-1590),字子京,号墨林居士、退密斋主人、香岩居士、惠泉山樵等等。明•徐沁《名画录》载项元汴,“雅善鉴赏,收藏名迹甲于江左”;李日华记“子京先生博雅精鉴,所蓄古今名迹甲天下”;董其昌认为:“凡断帧只行,悉输公门,虽米芾之书画船,李公麟之洗玉池,不啻也。” 1645年清兵南下,“项家宅院大半毁于战火”,“累世之藏为千夫长汪六水掠夺”,其后,古籍图书、书画,部分为私人藏家购藏,而大多又归入清宫内府,在清宫收藏中占有很大比例,项元汴也因此在乾隆帝心中留下深刻印象。乾隆帝甚至按嘉兴烟雨楼和天籁阁意境在承德避暑山庄兴建了“烟雨楼”和“天籁书屋”各一座,将内府所藏的原项氏旧藏之书画,选出米芾、吴镇、徐贲、唐寅画卷各一幅,移藏于避暑山庄的天籁阁,并作长歌一首纪其事。乾隆在《嘉兴道中杂咏》中写道:“(乾隆十六年)槜李桥边记旧贤,子京高致渺溪烟。收藏流落人士间,剩有雕章内府传”。“(乾隆四十年)天籁颜书屋,名因槜李(嘉兴古地名)彰……所收皆活画,那数项家藏。”

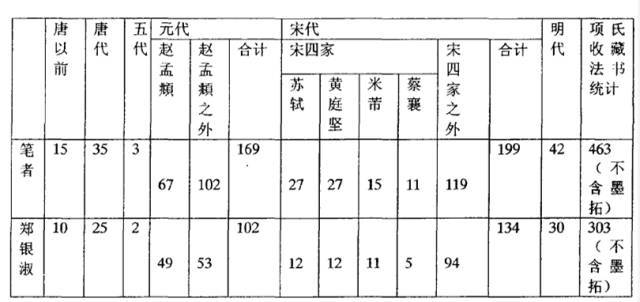

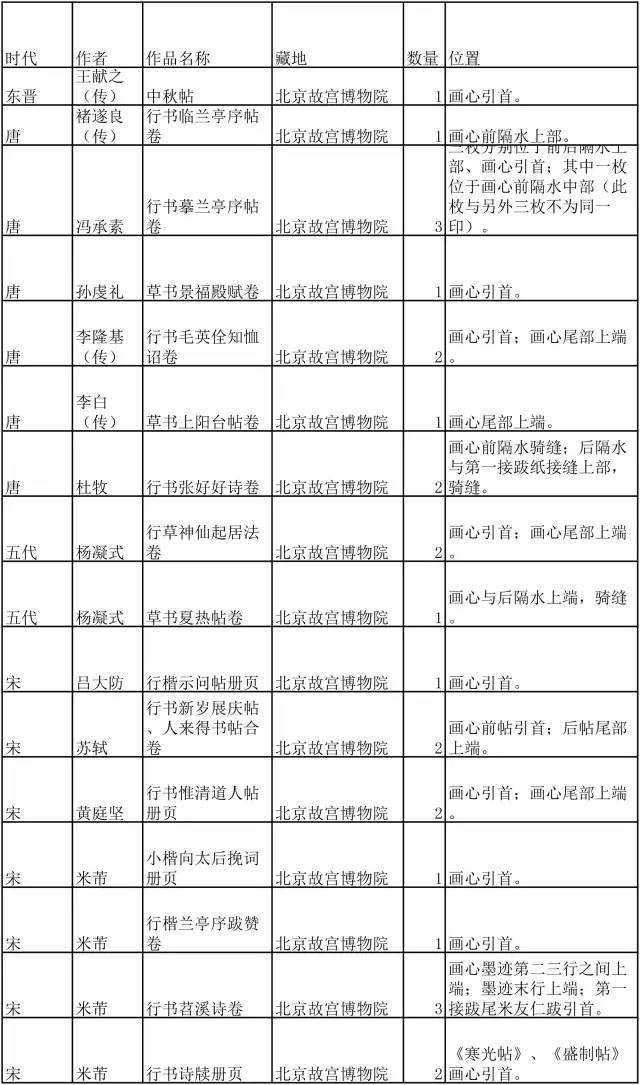

至于项元汴所藏书画的数量,因其没有撰写所藏书画著录,所以没有确切数字。但前辈学者如翁同文先生,对项元汴所藏书画总量作出了总结:

“项氏旧藏书画有两部分,即以千字编号部分与未列入千字编号部分……千字编号书画残目,这部分达1000件左右……以残除余数为基准,推测这部分可能仍存200件左右,亦即原数的2/10左右,兹又推测全部的残余概数约438件左右,如果认为全部的残余量与千字编号部分的残余量在比例上相当,全部残余量也是2/10左右,即可从2/10的全部残余量438件推出十分之八的全部丧失量是1752件,将全部残余量与全部丧失量合计,共2190件,就是项氏书画收藏的原来总量……按故宫博物院的书画收藏,据《故宫书画录》,共计四千六百余件,项元汴以私人之力,收藏量已达故宫半数……”[1]。

我们可以举一些众所周知的铭心绝品以窥测项元汴的收藏品质和收藏理念:被世人誉为天下第一行书——冯承素摹本《王羲之<兰亭序>》、王献之《中秋帖》、张旭《草书古诗四帖卷》、欧阳询《仲尼梦奠帖卷》、李白《上阳台帖卷》、杜牧《张好好诗卷》、韩滉《五牛图卷》、苏轼《前赤壁赋卷》、黄庭坚《自书松风阁诗》、米芾《苕溪诗帖》、蔡襄《澄心堂纸帖》、扬无咎《四梅图卷》、武元直《赤壁图》、赵孟頫《昆山淮云院记册》、赵孟頫《光福寺重建塔记卷》、钱选《梨花图卷》、文征明《真赏斋图卷》、仇英《汉宫春晓》等等,可谓不胜枚举。

吾爱孟夫子

在如此数量惊人,令后世仰之弥高的藏品中,经翁同文、郑银淑(韩国)、叶梅、吴仝、沈红梅、封治国等各位学者的研究结论表明:项元汴的收藏核心是宋元书画,宋元法书在其所藏宋元书画数量中高居首位,而收藏宋元法书数量之最则是赵孟頫。这一点在叶梅的博士论文《晚明嘉兴项氏法书鉴藏研究》中有明确的表述和清晰的举证,可参见叶梅“笔者(叶梅)与郑银淑对项氏家藏数目统计一览(单位/件)”[2]。

从叶梅的列表中可以看出,项元汴收藏赵孟頫法书作品为67件,无论是在项元汴的整个收藏体系还是元代这个时期来说,其对赵孟頫的收藏数量是居于首位的。而且,应该不止于此,当然,叶梅也在其论文附表之“项氏家藏赵孟頫作品统计”详表中强调,项元汴收藏赵孟頫法书不止于此67件。应该说,项氏是极其热衷于收藏赵孟頫法书的。

何种原因造成项元汴如此痴迷于赵孟頫的鉴藏呢?首先是赵孟頫书画成就达到了巅峰的水准,而且其“复古主义”的理念契合了包括项元汴以及更早的明代艺术家的的追求。其次是文徵明为首的吴门书画家的推崇,使得赵孟頫成为了社会典范,而项元汴在某种意义上来说,又是文徵明的拥趸,其后项元汴与文彭、文嘉的鉴藏与交往更是紧密,这一点的影响更加直接。封治国认为,项元汴对赵孟頫的推尊体现在多方面。其一是学习赵孟頫的书法,为了学习赵氏的用笔,项元汴不遗余力探究赵孟頫所用毛笔的构造和制作,并仿制之;其二是对《松雪斋集》的校勘;最为主要的仍然是对赵孟頫不懈的搜寻和鉴藏,北京故宫博物院藏《项元汴致竹园上人札》:

“久不会,殊想。昨专人奉问南山长老所藏赵子昂手迹,已承指示去路,即往彼询之。自然和尚有云,直待秋后七月方上来。今若迟迟,恐不能待他,乞为我再作一柬,促此僧持来看,当出高价,不然,遂持银去见买。兹此进求一纸字去,以为执托,千万详细写下,容谢不一。外扇一柄,奉敬竹园上人。即日。项元汴顿首”[3]。

此致竹园上人信札字里行间无不透露出项元汴对赵孟頫手迹的热切企盼。另一方面,也暗示项氏对赵孟頫艺术的追寻中是遍及各处及各行各业的,有瓦肆楼阁、书舍青楼、掮客藏家、文人声伎,此处更有寺院僧侣。

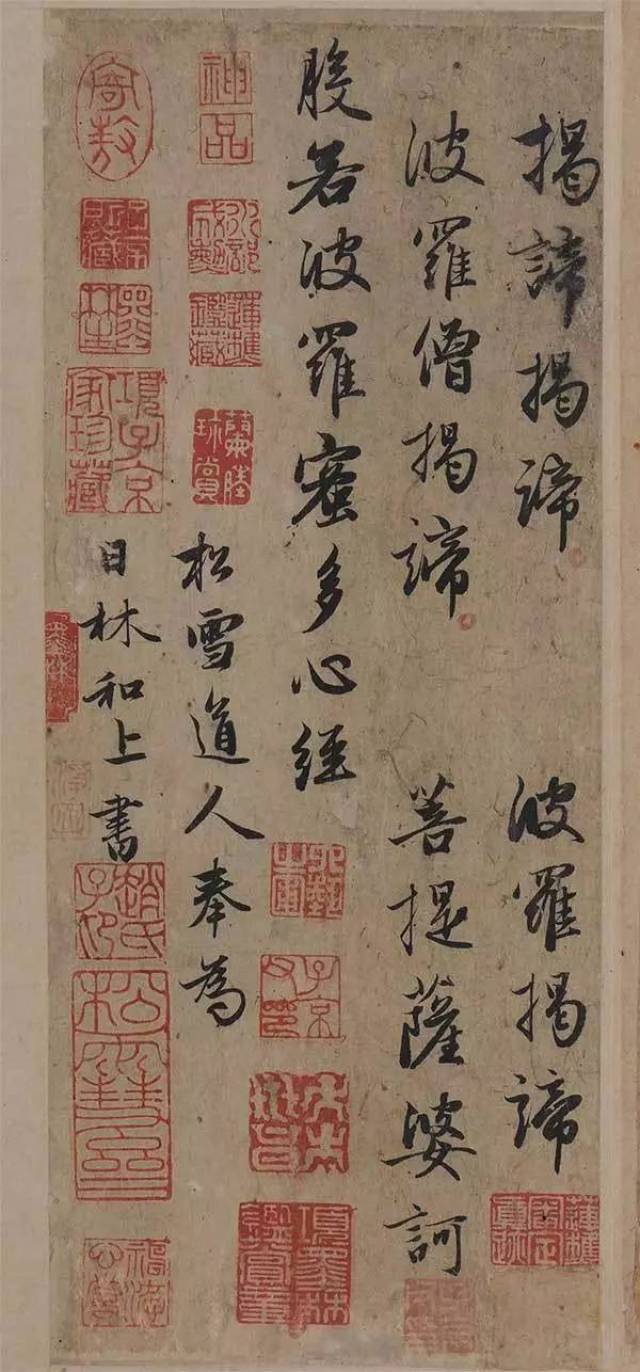

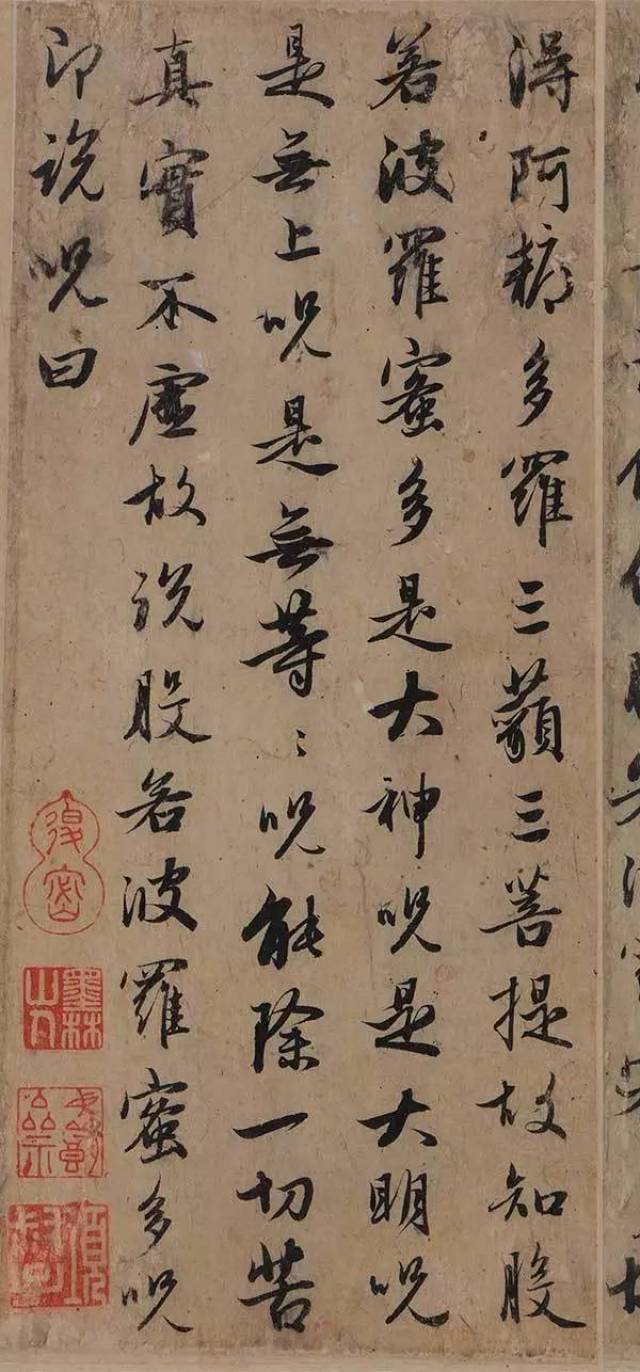

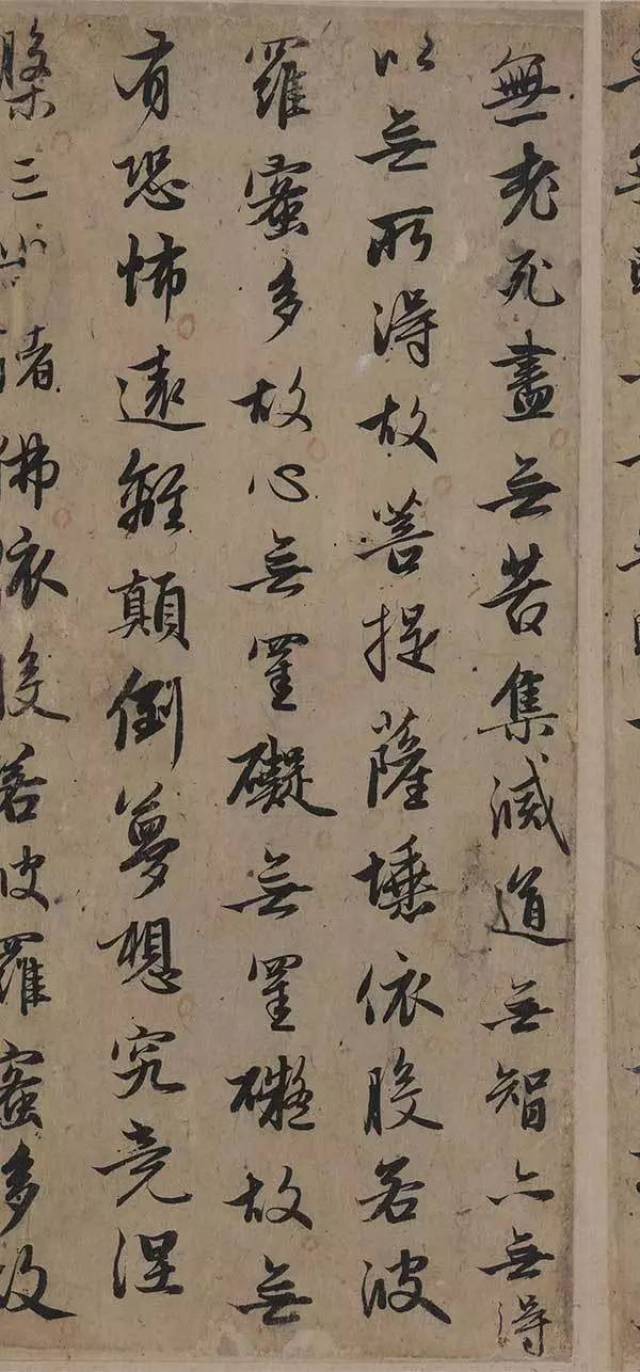

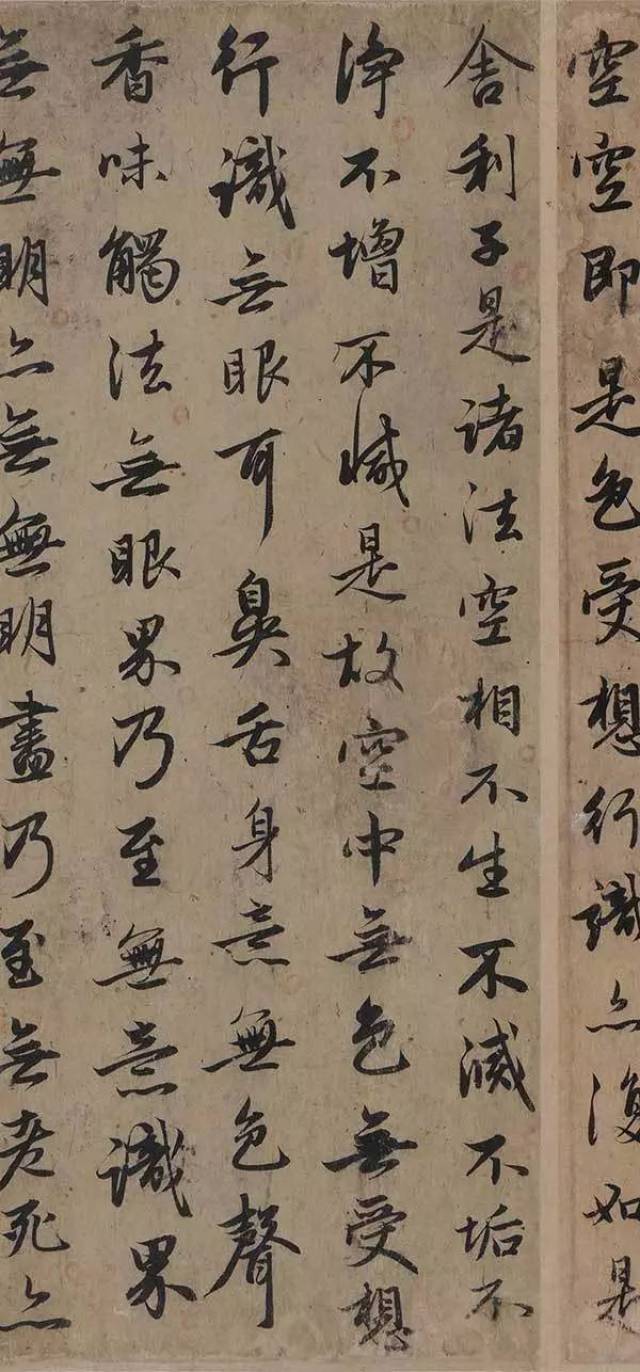

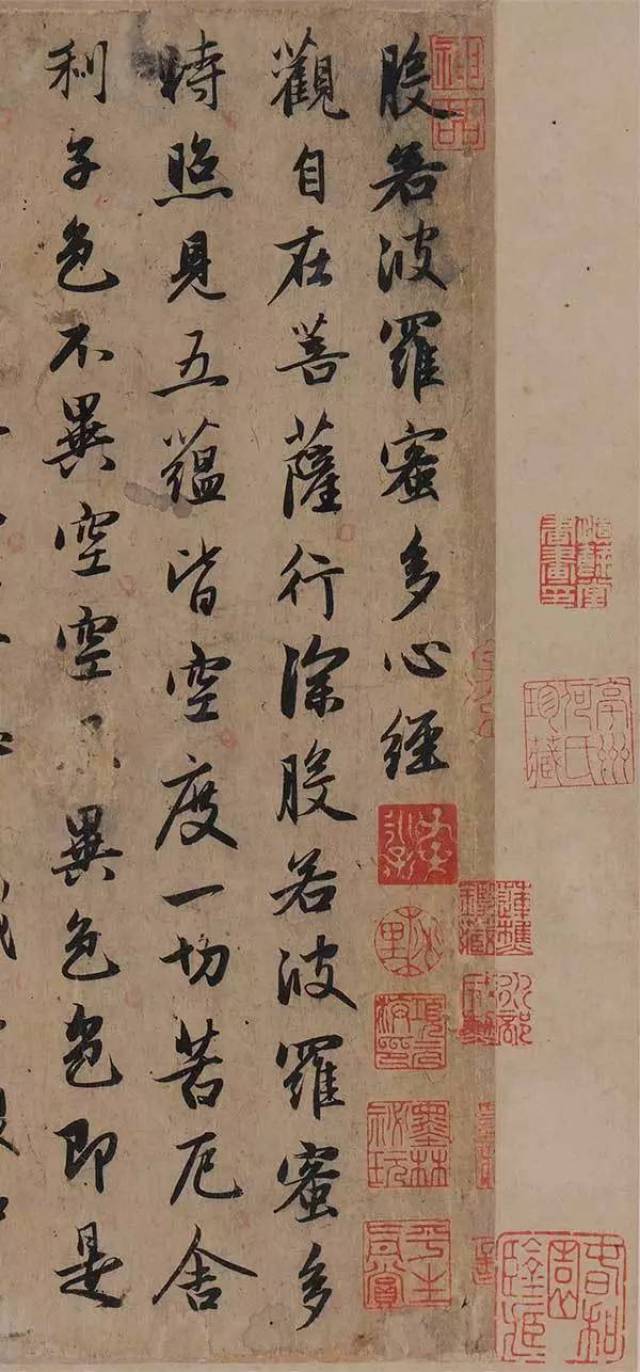

《心经》上的项元汴鉴藏印

请左右滑动浏览全图

本件项元汴旧藏 赵孟頫《心经》部分

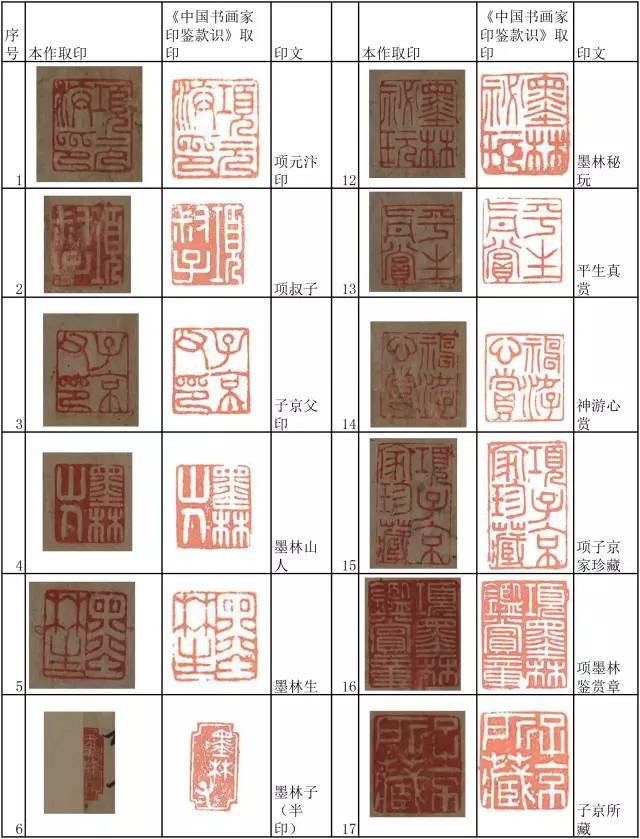

项元汴对其藏品无疑是珍爱的,珍爱的表现之一便是在藏品上钤盖其大量的鉴藏印。如同其他珍品一样,本件赵孟頫《心经》便钤盖众多项元汴的鉴藏印,在尺幅不大的本作上,钤印钤印量达到了25枚。内有姓名字号类9枚:项元汴印、项叔子、子京父印、墨林山人、墨林生、墨林(半印)、墨林子(半印)、子京(半印)、子京父印;堂号类2枚:虚朗斋、净因庵主(半印);品鉴收藏类7枚:神品、墨林秘玩、平生真赏、神游心赏、项子京家珍藏、项墨林鉴赏章、子京所藏;闲章类4枚:退密、寄敖、六艺之圃、长(半印)里居印1枚:桃里;训诫祈福印2枚:子孙永宝、子孙世昌(见下表)。

项元汴的鉴藏印许多是取意源自于典故。“‘退密’,是项元汴最常用的一枚印章。吴仝考证它语出《周易•系辞上》,取‘退藏于密’之意,并引《退密轩铭》:城东陈允中氏,扁其燕处之室,曰退密轩……,余尝坐轩中,翛翛有出尘之趣。数介余为文以自警,或曰:退密,本《易•大传》语,圣人所以知来藏往,而凡学道者所以的归者也……”[4]。

“六艺之圃”,“六艺”有两种解释,一指“六经”,二指孔子教授子弟的六种科目,即“礼、乐、射、御、书、数”;“圃”是指一个范围,事物丛集之处。《文选•上林赋》:“游乎六艺之圃”,应取此意。

“寄敖”古今大多数人写为“寄傲”,应取意陶渊明句“倚南窗以寄傲,审容膝之易安”,然“傲”与“敖”不通,敖本意为“遨游”,通“遨”,或“寄敖”为寄托遨游之意。

“净因庵主”一印或因“自嘉靖以来,嘉兴的丛林便极为兴盛,项元汴鉴藏印‘净因庵主’,便意指当地的一所庵院,不知是否暗示着他有过赞助”[5]。

“项元汴家族被归为秀水籍,据嘉靖《嘉兴府图记》,秀水‘东西广三十八里,南北袤四十五里’,此水系南湖南下之流,北入运河,因水浮无色,故亦名‘绣水’,不过,项元汴更愿意称自己为檇李人,檇李是嘉兴的古名,《汉书》作‘就里’,《公羊传》称‘醉李’,实际上是因嘉兴的一种水果而得名。朱彝尊《檇李赋》说:‘府治西南二十里旧有檇李城,今芜没’。而早在项元汴时代,人们已基本上不清楚它的具体方位,但文士都喜欢以檇李代称嘉兴,以彰风雅。[6]”因“就里”属嘉兴,“桃里”目前仍存村庄之名,项元汴常用印“就里”、“桃里”应为里居印。

“长”朱文小印,李万康先生虽然识为“封”,查《六疏通》,为“长”,这应该是李先生百密一疏,我们仍然采用李万康先生观点和视角。

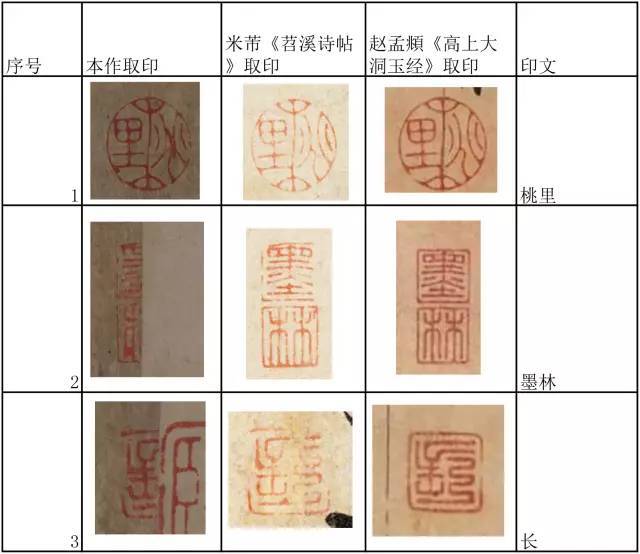

“特别需要说明的一方印章是‘封’字朱文小方印。这枚较为罕见的朱文印出现在赵孟頫《高上大洞玉经卷》的本幅中段靠底端位置,北京故宫博物院藏米芾《苕溪诗帖》的第四接纸前底端也有这枚印章。该印仿南宋贾似道“封”字朱文大方印,在以往项氏印章的整理中,都未曾收入,但据钤有同形印的三卷法书的印章构成看,当属项元汴用印。[7]”

尤为值得注意的是,天津博物馆所藏赵孟頫《高上大洞玉经卷》所钤项元汴鉴藏印约为40枚,基本上囊括了本册赵孟頫《心经》所钤鉴藏印,而且,卷中“墨林”连珠文印、“长”字印、“桃里”与本册《心经》、米芾《苕溪诗帖》一致,其后,项元汴很少在其藏品上使用“长”字印。因《高上大洞玉经卷》后项元汴题跋:“明嘉靖三十年(1551年)秋九月购于温州王氏,四十年重装。元赵松雪楷书洞玉经卷。墨林项元汴珍秘” 。那么,我们是否可以猜测,本册《心经》为此时期项元汴购藏,或不可知。

“神品”源于唐代张彦远《法书要录•张怀瓘<书断>中》:“今妙迹虽绝于世,考其遗法,肃若神明,故可特居神品。”元代欧阳玄《赠画工黎仲瑾》诗:“碧山画欲入神品,表里神光碧瞳炯。”陶宗仪《辍耕录•叙画》:“气韵生动,出於天成,人莫窥其巧者,谓之神品。”从中可以看出“神品”多用于书画鉴赏,而后明代杨慎《升庵诗话•王昌龄<从军行>》:“此诗可入神品”,又延伸到品鉴各类艺术。

项元汴的“神品”

人所共知的是,“神品”这枚连珠朱文方印章似乎已经成为项元汴鉴藏书画的标志。在书画鉴藏史上有多少人使用过这个印文我们尚不能确定,但就我们所知的鉴藏大家,在项元汴之后,基本上极少有人再用,不知道这是否是对其人的尊崇或是对其藏品的仰视。仅见在王羲之《快雪时晴帖》画心隔水上部有一枚上细下粗“神品”连珠朱文方印章,以及天下第一行书——冯承素摹《王羲之•兰亭序》的四枚中,画心前隔水中部,也有一枚“品”字左下“口”竖画加长的连珠朱文方印“神品”印章,此二枚印章或早或晚于项元汴,但应该不属项氏,余者如苏轼《黄州寒食帖》画心引首处朱文圆印“神品”,暂不讨论。

在项元汴的鉴藏印中,“神品”这枚印章的使用是有其特殊性的。吴仝博士历尽辛苦详尽考察了75件各地博物馆及少量私人藏品钤盖“神品”鉴藏印的书画作品,在其博士论文《项元汴之鉴藏印研究》对“神品”印章的使用给出了详尽说明,其中“神品”根据形貌可划分为十类,其中I类65件可作为参照,“各式划分的原则均以I式为参照,描述亦同,基本上只指出与I式明显不同的一两处进行强调” ,此65件作品即:王羲之《平安帖》、《平安何如奉橘帖》、王献之《中秋帖》、欧阳询《仲尼梦奠帖卷》、冯承素《摹兰亭序》、褚遂良《临王献之飞鸟帖》、张旭《草书古诗四帖卷》、怀素《草书论书帖卷》、李白《上阳台帖》、杜牧《张好好诗》、吴彩鸾《唐韵》、杨凝式《神仙起居法帖》、宋高宗赵构《临虞世南真草千字文卷》、苏轼《宋十二名家法书册-致季常尺牍》、苏轼《宋贤书翰-(覆盆子)尺牍》、米芾《行书三卷帖-叔晦帖》、《李太师帖》、米芾《乱道帖》、米芾《盛制帖》、米芾《临王献之鹅群帖》、黄庭坚《自书松风阁诗》、吕大防《示问帖》、赵孟頫《宗阳宫帖》、赵孟頫《昆山淮云院记册》、赵孟頫《光福寺重建塔记卷》、宋克《急就章》、韩滉《五牛图卷》、宋徽宗赵佶《竹雀图》、宋徽宗赵佶《竹禽图卷》、米友仁《潇湘图卷》、赵孟坚《水仙》、赵孟頫《二羊图卷》、钱选《浮玉山居图卷》、钱选《佛澄禅定图卷》、吴镇《墨竹谱》、文徵明《真赏斋图》。苏轼《次韵三舍人省上诗》、苏轼《宋诸名家墨宝-(董侯)尺牍二》、黄庭坚《宋四家墨宝-糟姜尺牍》、黄庭坚《宋四家墨宝-致天民知命大主簿尺牍》、黄庭坚《宋四家集册-(立之)尺牍》、米芾《苕溪诗帖》、米芾《宋四家集册-清和帖》、蔡襄《宋四家墨宝-致公谨尺牍》、蔡襄《宋四家真迹-(澄心堂纸)尺牍》、蔡襄《宋四家集册-(郎中)尺牍》、蔡襄《宋诸名家墨宝册-(脚气)尺牍》、邵篪《宋诸名家墨宝-(大姑)尺牍》、杜衍《宋诸名家墨宝册-尺牍》、范纯粹《宋人法书一-尺牍》、赵孟頫《道场何山诗帖页》、马和之《唐风图卷》、武元直《赤壁图》、王振鹏《龙舟图》、欧阳询《仲尼梦奠帖卷》、宋徽宗《行书蔡行敕卷》、黄庭坚《惟清道人帖页》、苏轼《新岁展庆帖》、赵孟頫《急就章册》、赵孟頫《送秦少章序卷》、苏轼《前赤壁赋》、赵孟頫《赵氏一门法书册》、扬无咎《四梅图卷》、钱选《梨花图卷》卷后、仇英《汉宫春晓》。每一件都是赫赫名迹,每一件都让人过目难忘,我们臆测一下,在项氏灿若繁星的藏品中,如果只是从钤盖“神品”这个印章来看,想必在项元汴心中,可称之为“神品”的藏品也是不多的。当然,不少藏品未曾钤盖此印章的原因很多,但后世看来,这也丝毫不能影响我们对项元汴藏品的仰望。

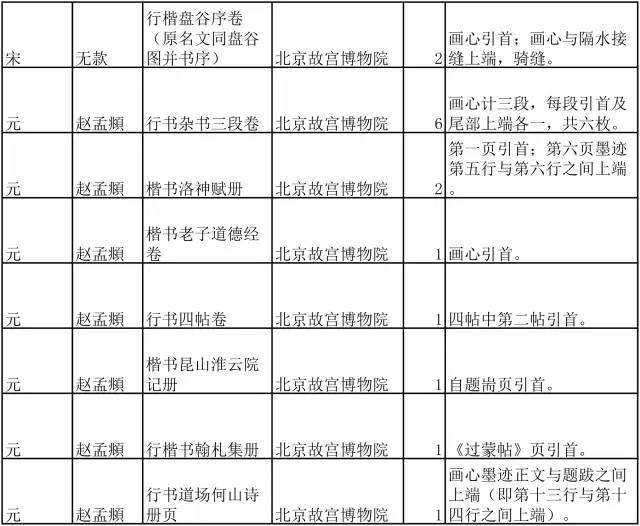

对于藏品中“神品”钤盖的数量和位置,我们以法书为例,进行浮光掠影式的探究。就目前笔者个人能力所及,所知单件作品钤盖“神品”最多的为台北故宫博物院所藏赵孟頫《赵氏一门法书》,由于此作为赵孟頫致中峰大师11札合册,每札钤“神品”数量或一或二不等,所以总计为13枚;而单幅(独立成品)最多的为台北故宫博物院所藏苏轼《自书前赤壁赋》,因用骑缝四枚,加前后二枚,共计6枚;最少钤“神品”印章一枚者,相对件数最多。抽样调查北京故宫所藏部分项元汴旧藏钤盖项元汴神品印章作品见下表:

故宫博物院所藏 项元汴旧藏部分作品 钤“神品”鉴藏印抽样

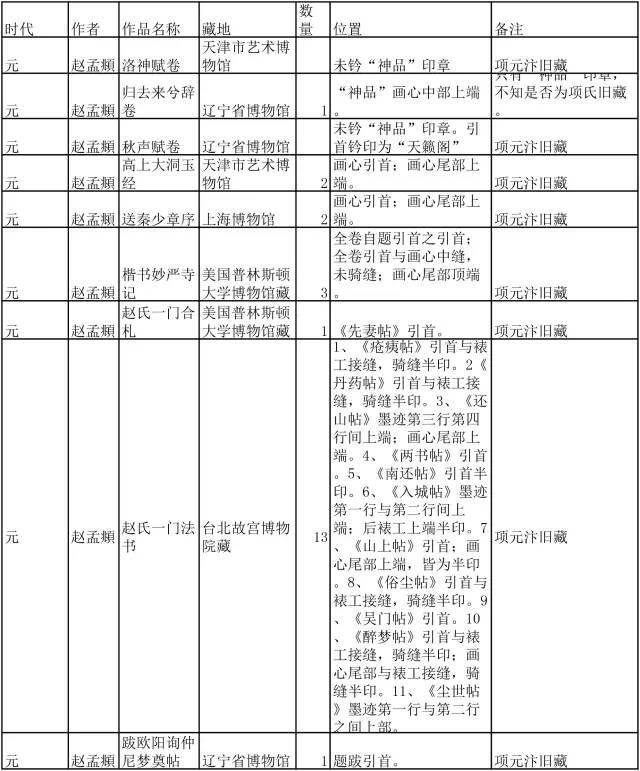

从抽样表中可以猜度,项元汴对于用“神品”印章似乎是谨慎的,谨慎的原因我们不得而知。或有后世认为其应该钤“神品”印章作品或少,或者未用,其原因或者是作品辗转递藏,后世藏家重装不得已裁去也未可知,但就表中所见,能让项元汴在同一作品上重复使用某一方鉴藏印已是难得,“退密”、“子京”“神品”等印章是偶然例外的重复,而“神品”相对于其他重复来说,对于项元汴来说,有时应该属于必要的重复,但能使其重复用印的作品如“天下第一行书”(三枚,其中一枚用在前隔水上)、杜牧《行书张好好诗卷》(二枚)、米芾《苕溪诗帖》(三枚,其中一枚用在米友仁题跋引首),想来原因也是简单明了的。对于赵孟頫的偏爱和执着,在表中也能直观的看出,其藏赵孟頫钤“神品”件数为最多,但并不是说项元汴对于藏每一件赵孟頫的作品都钤“神品”,如除北京故宫博物院以外各地公立博物馆所藏项氏藏赵孟頫钤“神品”情况抽样调查如下表:

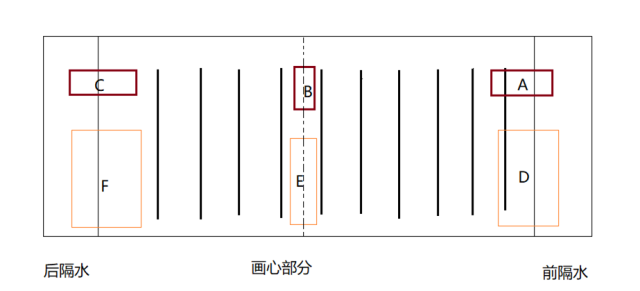

之所以提出“神品”位置这个观念,是因为项元汴在其藏品上钤盖数量如此之多的鉴藏印,我们尝试给出一个比较简单的规律,可参见下图:

如此简图所示,从中间向右、左的可视为作品装裱完成之画心、前后裱工(手卷可视为前后隔水),加粗竖线可视为墨迹数行,虚线表示用纸接缝。D、E、F区域内为项元汴鉴藏印主要钤盖区域,在D区通常会出现姓名字号如“项元汴印、子京父印”等等;品鉴收藏类如“墨林秘玩、平生真赏、神游心赏、项子京家珍藏、项墨林鉴赏章”等;闲章类如“寄敖”;里居印“檇李、就里、桃里”等;训诫祈福印“子孙永宝、子孙世昌”,堂号类如“天籁阁、退密”等。F区通常也会出现相同类别,但两区出现印章尽量不重复使用为原则,如D区钤印“子孙永保”,那么F区则用“子孙世昌”,反之亦然。只会钤盖相同类别和性质的印章,如姓名字号类“项叔子、墨林山人、墨林生”等等,堂号类如“虚朗斋、净因庵主”较多。需要指出的是,各种类别的从上到下的排列顺序亦没有一定之规。 E区主要以骑缝为要,故而采用何种类别印章情况不定。A、B、C三个区域是“神品”钤盖比较恒定的区域,尽管有时会出现“神品”与“天籁阁”、“檇李”、“退密”、“子京”等印并排或者单一钤盖其中某一印章的情况存在。此三个区域出现“神品”印章有时两枚或三枚,这种情况多同时出现在A区和C区,除一枚位于前裱工(隔水),另外两枚出现的位置是相对应的,类似于对称原理;钤一枚“神品”的情况是三个区域都有可能,但单独作为“骑缝章”很少。由于“天籁阁”、“檇李”、“退密”、“子京”等印章偶尔会出现在D、E、F区域,所以貌似项元汴钤盖印章是随心所欲的,但以抽样调查来看,除“神品”作为骑缝章略微在画心上部靠下一点,其余“神品”印章无一例外的都位于画心上部A、B、C三个区域,可谓变化中的不变规律 ,这一点应该是项元汴对此“神品”印章的领悟和自信吧。

(本文编写不免疏漏,请大方之家不吝赐教)

[1].封治国著《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》,第181页,中国美术学院出版社,2013年3月第一版。(转自翁同文著《项元汴千文编号书画目考》,载《东吴大学中国艺术史集刊》第9卷,1979年,第176页)

[2].叶梅《晚明嘉兴项氏法书鉴藏研究》,第22页,首都师范大学,2006年6月。

[3].封治国著《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》,第129页,中国美术学院出版社,2013年3月第一版(引见张鲁全主编《故宫藏明清名人书札墨迹选》,北京荣宝斋出版社,1993年)。

[4].同上,第129页 (引自吴仝《项元汴之鉴藏印研究》,第29页,中央美术学院人文学院2010届博士论文)。

[5].同上,第122页(引见《嘉兴县志》卷七,第289页)

[6].封治国著《与古同游——项元汴书画鉴藏研究》,第81页,中国美术学院出版社,2013年3月第一版。

[7].李万康著《项元汴收藏印研究》(转自《中国书法》,总第282期,第77页,中国书法杂志社,2016年5月)。

[8] 贺培姗著《书印熠熠 藏界奇观——赵孟頫高上大洞玉经卷与项元汴的鉴藏印》。

[9].吴仝《项元汴之鉴藏印研究》,中央美术学院人文学院,2010届博士论文(因吴仝博士论文尚未发表,只给了笔者论文其中部分章节参阅,故而未能准确标明页码。此再次感谢吴仝博士)。

[10].吴仝《项元汴之鉴藏印研究》做出了更为准确标明,限于篇幅,不再一一说明。